葬儀に関わる言葉の中には、普段あまり

意識しないけれど、実はきちんと意味が

使い分けられているものがあります。

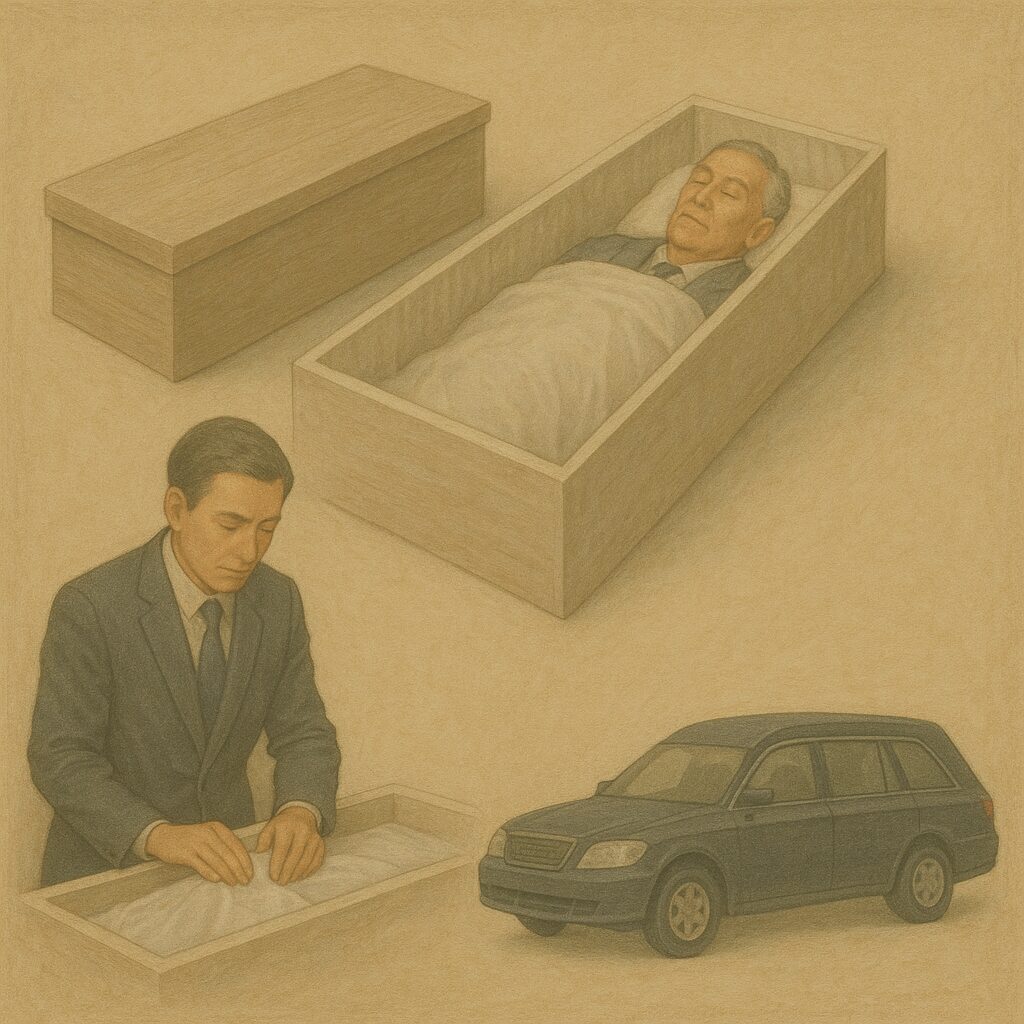

その代表的なものが、**「棺(ひつぎ)」と

「柩(ひつぎ)」**です。

一般的に「棺」は、まだ空の状態の箱を

指します。

つまり、これから故人をお納めするための

入れ物です。

一方、「柩」は、故人がすでに納められた

状態のものを指します。

そのため、納棺の儀式を終えたあとは、棺が

柩に変わる、とも言えるでしょう。

この違いは、漢字の意味や成り立ちにもしっかり

と表れています。

また、葬儀に関わる専門職や車両にも、この字が

活かされています。

例えば「納棺師」は、故人を美しく整え、棺に

お納めする専門の方です。

ここではまだ「棺」が使われています。

そして「霊柩車」は、故人が納められた「柩」を

運ぶ車です。

ここで初めて「柩」の字が登場するのです。

同じように見える漢字でも、使われる

タイミングや意味を知ると、葬儀の場面での

言葉の深みが感じられます。

葬儀は、人生の最期にふさわしい時間を作る

ためのものです。

言葉一つにも、長い歴史の中で培われてきた

敬意や思いやりが込められています。

トワ家族葬ホール岩国では、そんな言葉や

所作の一つひとつを大切にしながら、最後の

お別れの時間をお手伝いしています。

感謝。