いまの葬儀からは想像できない「野辺送り」

の時代

現代のお葬式は、ほとんどが葬儀会館で行われ、

火葬場も整備され、すべてがスムーズで静かに

進みます。

しかし、少し昔──

私たちの祖父の時代までは、葬儀は今とは

まったく違う姿をしていました。

今日は、その「昔の葬儀」について少し

お話ししたいと思います。

⸻

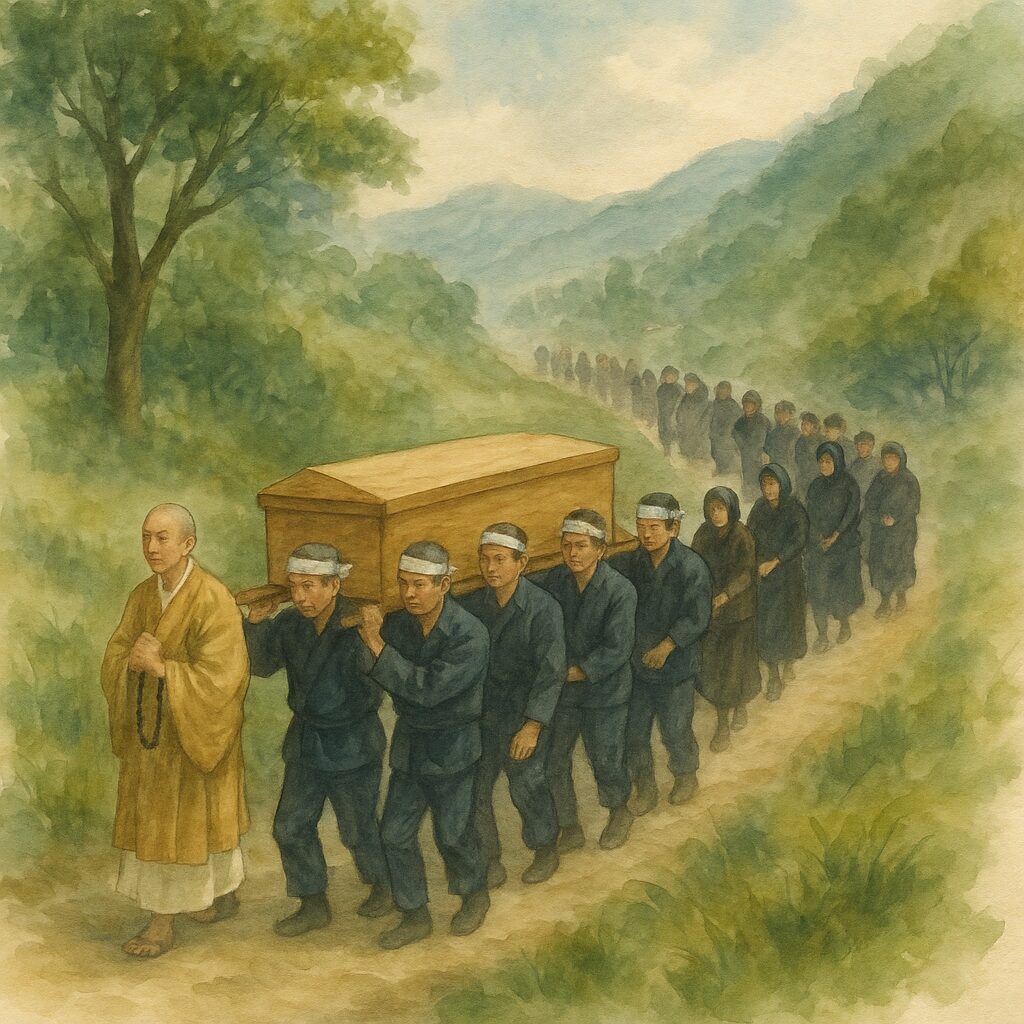

■ 山へ向かって歩く葬列

かつては、自宅で納棺をしたあと、ご家族・

親戚・地域の人たちが集まり、ゆっくりと山に

ある火葬地へ向かって歩きました。

この道中を「葬列(そうれつ)」といい、棺を

担いで歩く「野辺送り(のべおくり)」が

当たり前でした。

かつては村全体で協力し、若い男性たちが

交代で棺を担ぎ、女性は荷物や供物を持ち、

年配の方はその後ろを静かに歩く。

そんな光景が、どこの地域でも見られました。

⸻

■ 道中で響くお経

葬列の途中、僧侶が歩きながら読経をする

こともありました。

いまのように「式場 → 火葬場」ではなく、

山道そのものが“葬儀の場”だったのです。

風の音、山の匂い、足音、読経の声…。

私たちが日々見ている現代のお葬式とは、

まったく違う世界がそこに広がっていました。

⸻

■ 丸一日かかった火葬

今のような火葬炉が無かった時代は、木や藁を

使って火をつけ、薪をどんどん足しながら

見守る──

そんな「手作業の火葬」でした。

火が弱くなれば薪を足し、夜になればランプの

灯りを頼りに焼け具合を確認したと言われて

います。

現代のように“1〜2時間で終わる火葬”ではなく、

丸一日かけて見守るような、大変な作業だった

のです。

⸻

■ 葬儀の勤行(ごんぎょう)の名残

昔の葬儀で使われていた流れが、今も「勤行の

順番」として残っています。

• 出棺勤行

• 葬場勤行

• 火屋勤行

浄土真宗など、一部の宗派では今もこの順番が

基本です。

ただし現代の葬儀会館では、出棺勤行と

葬場勤行を一つにまとめたり、火屋勤行を

火葬場で行うなど、時代に合わせて少しずつ

簡略化されています。

でも、その根底にある考え方は「故人を丁寧に

送り出す」という一点に変わりはありません。

⸻

■ 変わっても、変わらないもの

お葬式の形は大きく変わりました。

・家から会館へ

・野辺送りから霊柩車へ

・薪の火葬から近代炉へ

・村総出から家族葬へ

しかし、どれだけ時代が変わっても変わらない

ものがあります。

それは──

**「最後に、故人を想う気持ち」**です。

どんな時代も、どんな地域でも、人は大切な

方を“丁寧に送りたい”という想いで葬儀をして

きました。

その想いがある限り、葬儀の本質は今も昔も

変わらないのだと思います。

感謝。